Экономические корни ЕС

Европейский Союз ведет свою историю от Европейского Сообщества Угля и Стали (European Coal and Steel Community, ECSC).

ECSC возникает в 1952-м году, в результате подписанного в 1951-м Парижского договора; договор подписан шестью странами (Францией, Западной Германией, странами Бенилюкса (Бельгией, Нидерландами, Люксембургом) и Италией); создается один наднациональный институт для регулирования всего нескольких, заранее определенных рынков. ЕС возникает в 1993-м году, в результате подписанного в 1992-м Маастрихтского договора; договор подписан двенадцатью странами (участвуют также Великобритания, Португалия, Испания, Греция, Дания, Ирландия); создается или расширяется целый ряд наднациональных институтов, затрагивающих гигантское количество разных рынков (и даже самые разные аспекты жизни человека). Две точки соединяет нелинейный и определенный историческими обстоятельствами процесс, который начинается в мире стали и угля.

На историю образования ECSC и далее других Европейских сообществ смотрят под разными углами. Частично, это история послевоенного идеализма, федералистских идей и попытки построить такую Европу, которая, наконец, перестала бы воевать между собой (Burgess, 2000). Интеграция 1950-х является в том числе реакцией на провал агрессивных национальных политик в межвоенной Европе: невыученный урок после Первой мировой, в какой-то степени выученный после Второй.

Частично, это история экономики: функциональный институциональный ответ на объективный экономический запрос (Moravcsik, 1998; Haas, 1958). На первом этапе это история попытки встроить Западную Германию в европейскую экономику, так, чтобы эта страна развивалась и помогала развивать другие экономики, но также и так, чтобы она не стала вновь угрозой для своих соседей (Gillingham, 1991). Немецкие экономические успехи со временем изменили фокус: Германия не просто была встроена в Европу, но европейская экономика строилась вокруг ФРГ (и Франции, конечно же). В конце 1980-х экономические задачи изменились еще раз — сделать европейскую экономику более конкурентоспособной на фоне таких мощных экономик как США, Японии, Азиатских Тигров (Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань). В Европе 1970-х / начала 1980-х дела шли неважно, и более глубокая рыночная интеграция во второй половине 1980-х, пролоббированная во многом тэтчеровской Великобританией, стала реакцией на эти неуспехи.

Частично, это история политики безопасности на фоне усиления СССР и интеграции другого послевоенного европейского блока — СЭВ/Comecon (Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия). Не будем забывать, что интеграционные процессы шли по обе стороны железного занавеса, хотя и разными траекториями.

В такой двухслойной системе (национальные государства и наднациональный институт, частично ограничивающий их суверенитет) есть ряд движущих сил. Во-первых, есть логика внутреннего развития наднационального института. После того как такой институт возникает, он начинает жить собственной жизнью. Во-вторых, есть логика влияния политики отдельных стран-участниц на наднациональный институт: не раз, и не два история европейского объединения принимала то или иное направление потому, что лидеры какой-то из стран считали что-то целесообразным исходя из внутриполитической ситуации. В-третьих, есть фидбек: влияние наднационального института на национальную политику стран-участниц. По мере усиления объединения, эффекты от общего к частному стали усиливаться (сюда, например, входит мышление конструктивистов, которые считают, что процесс "европеизации" меняет самих акторов (Cowles et al, 2021).

Внешние по отношению к Европе силы влияли на интеграцию. СССР — как риск-фактор. Некоторые решения были приняты для того, чтобы избежать роста поддержки коммунистических партий в странах-участницах. Если вы ищете экономические корни субсидий аграриям в Европе — вы найдете их в том числе в этой теме.

США, особенно на раннем этапе, влияли сильно и прямо. Старт европейской интеграции неотделим от плана Маршалла и американской позиции по необходимости европейской интеграции. Европейские объединения вообще можно рассматривать как прививку практиками и идеями Нового курса (New Deal) Рузвельта в Европе. Мне этот фрейм кажется наиболее полезным: он компактно и убедительно объясняет двойную тенденцию, сопровождавшую европейскую интеграцию с самого начала: создания основанного на частной собственности либерализованного рынка на континенте в сочетании с созданием технократического регулятора, совершающего интервенции в сконструированный единый рынок.

Для того, чтобы понять, почему структура ЕС именно такова, понять, откуда взялись те или иные программы поддержки, кто и почему является чемпионом получения средств от ЕС, почему и как ЕС регулирует те или иные рынки и проводит ту или иную торговую политику, требуется понимание, хотя бы в первом приближении, самого исторического процесса, приведшего этот институт к определенной форме. Этот институт не дизайнился "единожды сверху-внизу" — он результат долгостроя, слой за слоем, слой за слоем.

Историю современной европейской интеграции можно разделить на три крупных этапа: происхождение первого европейского сообщества — Угля и Стали; затем, экспансия и трансформация наднационального института от Угля и Стали до Европейского союза; наконец, история ЕС после Маастрихта.

Исходное сообщество — Сообщество Угля и Стали — было создано для того, чтобы сопрячь быстрый экономический рост на континенте с работающей системой безопасности. Франция, Германия и другие страны договорились вынести ключевой энергетический ресурс в орган наднационального управления. Сами они стали участниками работы этого органа, но "последнее слово" ушло с национального уровня — наверх. Это разрешило долгоиграющий конфликт, существовавший вокруг немецкой энергетики. Она была нужна континенту, но положиться на нее напрямую значило создать риски немецкой агрессии.

Я приведу скетч, набросок истории Европейского Сообщества Угля и Стали. Безусловно, это мое прочтения данной истории: все ошибки мои, также как и интерпретация. Я буду говорить в первую очередь об экономической стороне вопроса, лишь частично затрагивая аспект идей и аспект безопасности.

Европа угля и промышленного роста

Корни Европейского Союза лежат в создании наднационального института, регулировавшего работу отдельно выделенных рынков: уголь, кокс, чугун, сталь. Почему уголь и сталь, и почему для этого вообще понадобился наднациональный институт? Этот вопрос отправляет нас технологически в первую половину двадцатого века, а политически – в Европу конкурирующих, в том числе военными методами, национальных государств. Мы возвращаемся в мир европейского угля и европейской промышленности.

Уголь

По данным Вацлава Смила, в разбиении мирового потребления энергии по источникам доля угля составляла 40-50% в первой половине XX века (источник: Energy Transitions: Global and National Perspectives, таблица 2). Роль угля начала расти раньше, еще в середине девятнадцатого века, но вышла на пик в этот период. "Уголь стал движущей силой становления современных отраслей промышленности и инфраструктуры во всех европейских странах, а также в Северной Америке, Австралии и Японии в первой половине XX века. [...] Вопреки распространённому мнению, XIX век, с глобальной точки зрения, принадлежал "древесной эпохе" — а XX век был временем господства не нефти, а угля." пишет Смил.

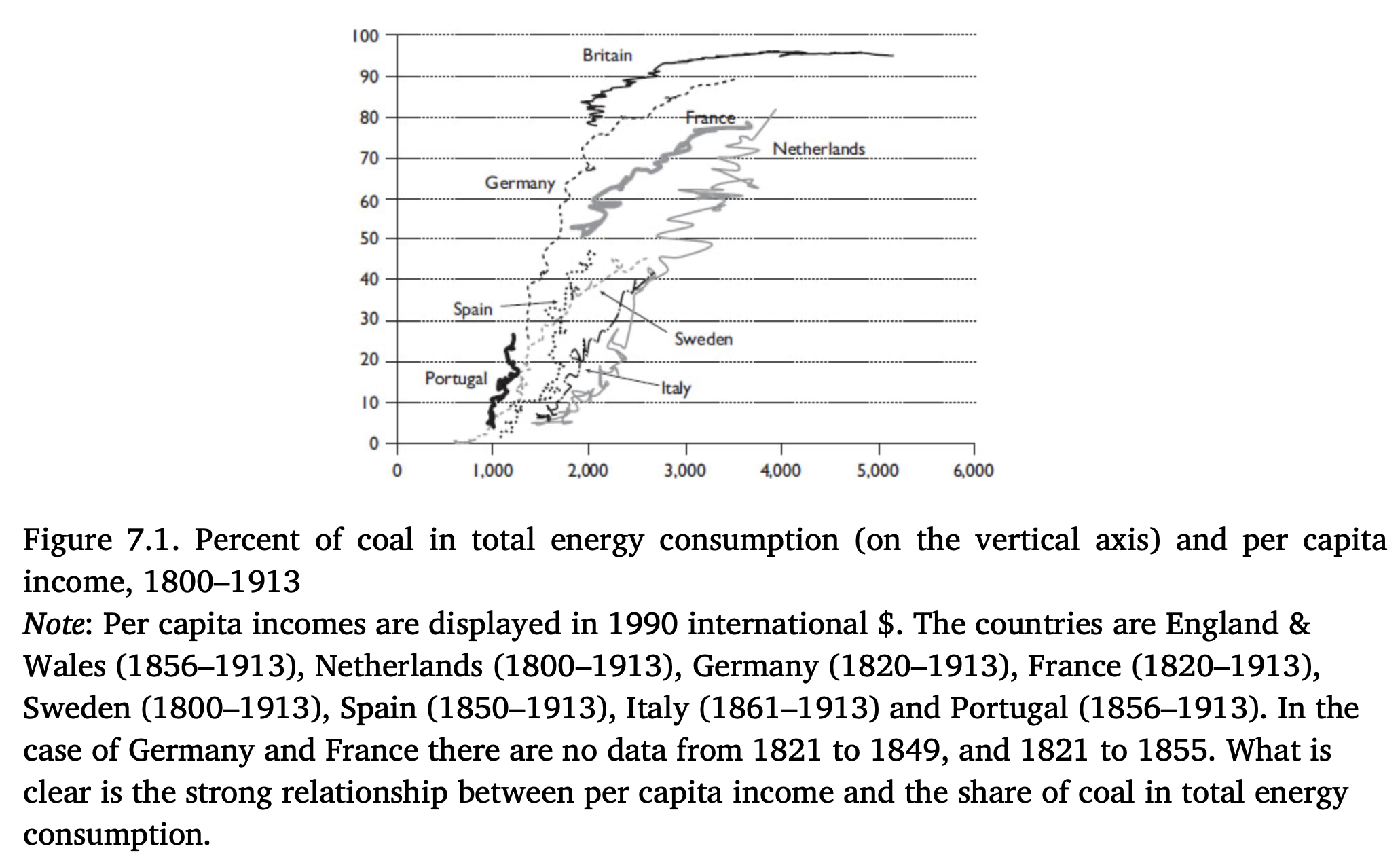

Ниже, я привожу график, иллюстрирующий угольную зависимость экономического роста в этот период. По вертикали показана доля угля (в процентах) в совокупном потреблении страны. По горизонтали ВВП на душу населения по ППС. На графике представлено несколько стран. Соединенные линии отражают траектории развития в период 1800-1913 гг. Модель рост в этот момента была такова, что доля угля и уровень ВВП на душу населения двигались вместе.

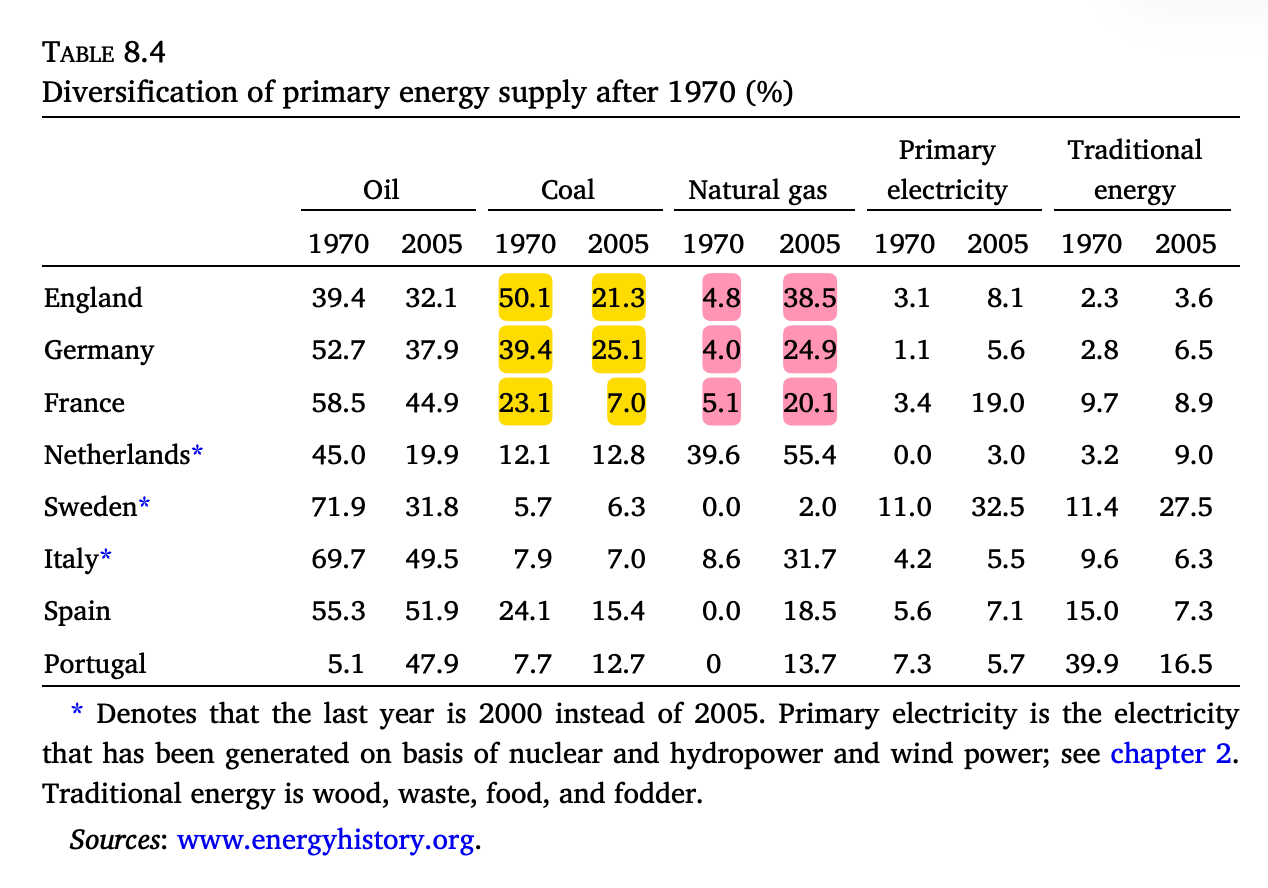

И британская, и немецкая, и французская экономики нуждались в ключевом ресурсе — угле. Главным производителем в Европе была Великобритания, но на континенте эту роль играла Германия. Французская экономика, будучи вместе с Великобританией и Германией глубоко зависимой от угля как источника энергии, не производила так же много угля, как эти страны. В таблице ниже приведены объемы производства угля по странам в 1913, 1920, 1929 и 1938 гг. Во все годы Франция производила значительно меньше угля, чем Германия.

Промышленность

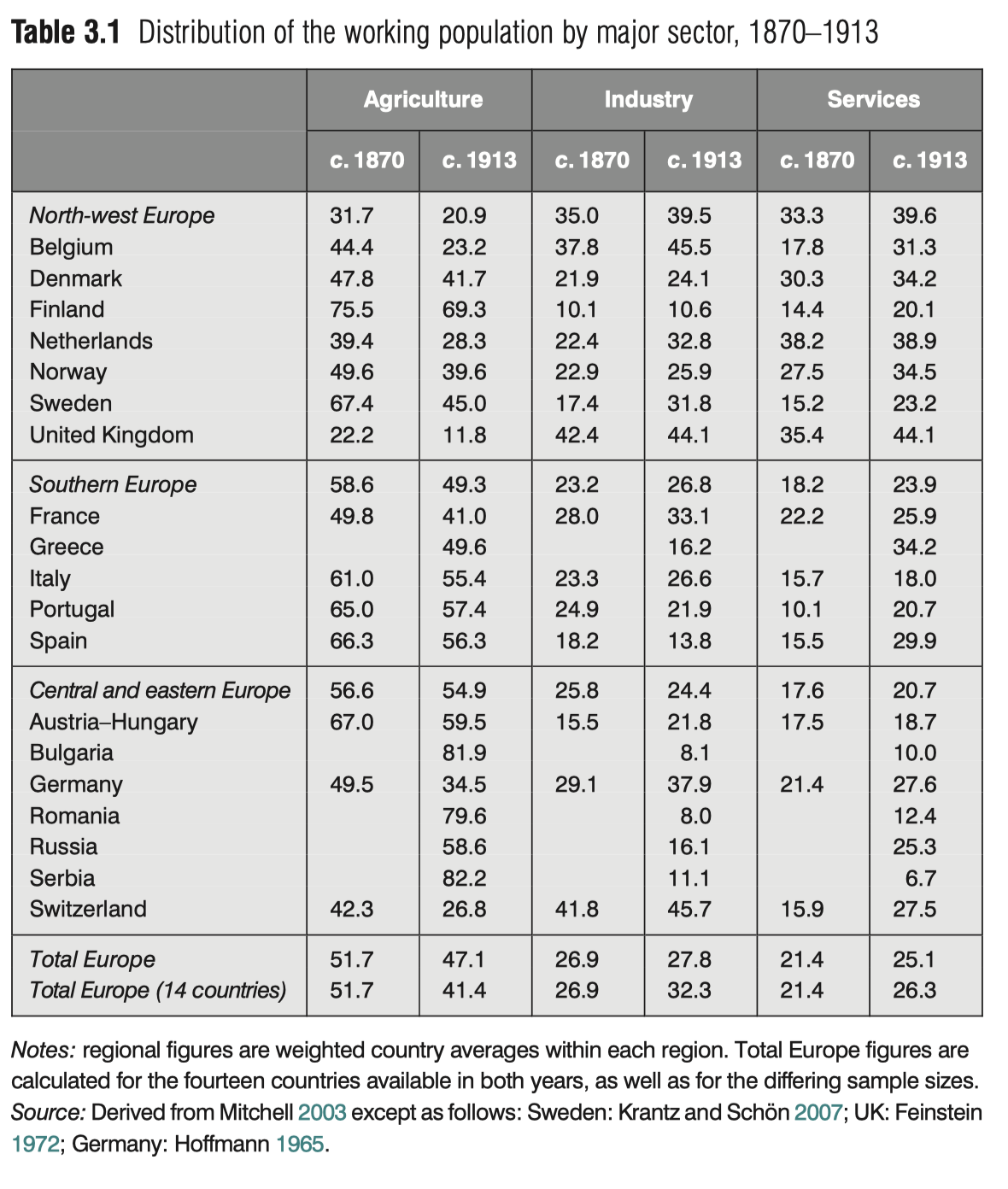

В конце XIX — начале XX века двигателем экономического роста в Европе была промышленность. Продолжался переток работников из сельского хозяйства в промышленный сектор, начавшийся еще ранее. Ниже я привожу таблицу с данными по странам для двух лет: 1870 и 1913 гг. Между 1870 и 1913 гг. доля занятых в сельском хозяйстве в Великобритании падает с 22% до 12%, во Франции с 50% до 41% и в Германии с 50% до 35%. Доля занятых в промышленности растет с 42 до 44% в Великобритании, с 28% до 31% во Франции и с 29% до 38% в Германии.

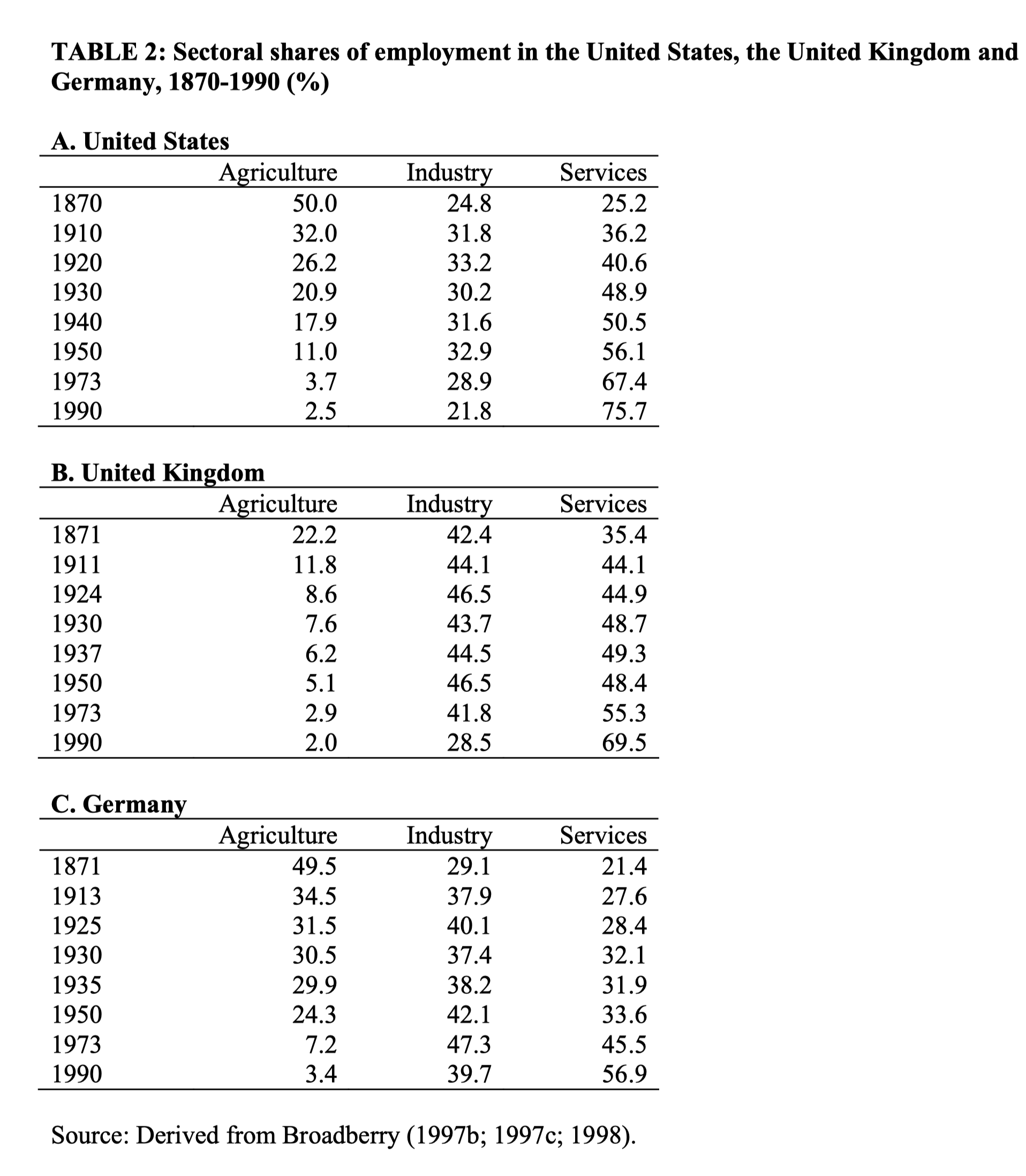

Эти тренды продолжаются после 1913-го года. В статье "Сельское хозяйство и структурные перемены" С. Броадберри приводит более детальные данные по Великобритании и Германии:

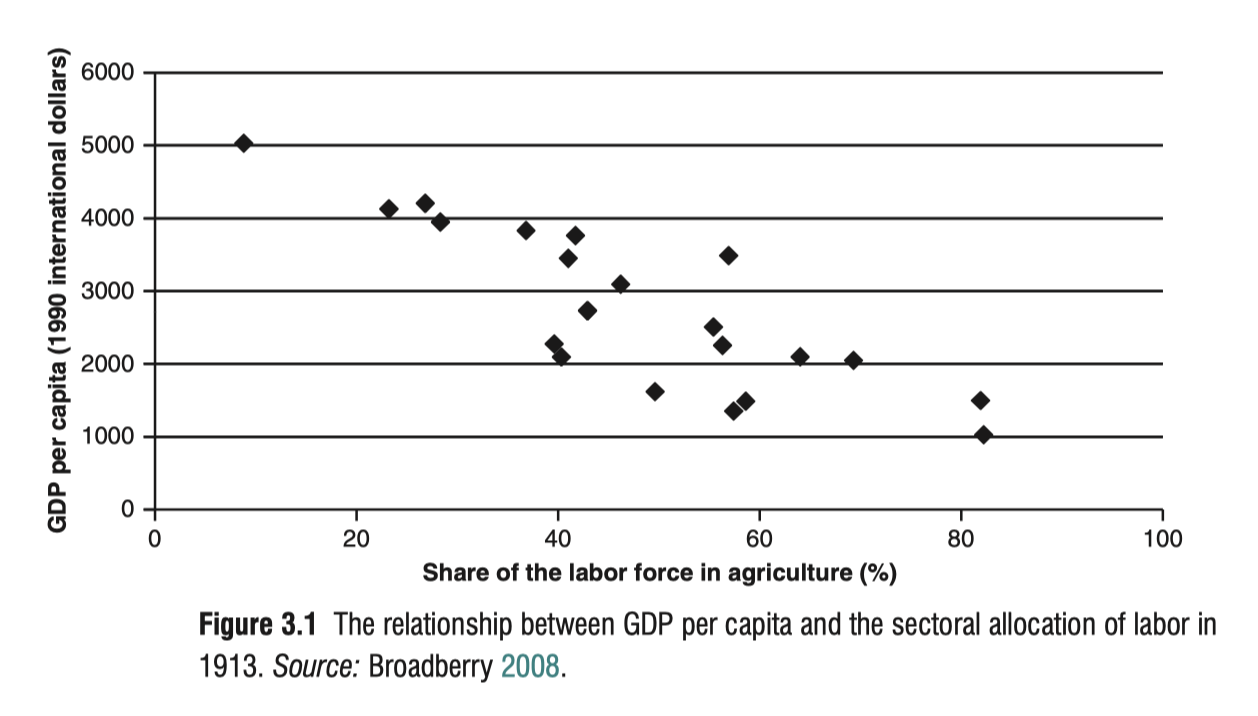

В Великобритании доля занятости в сельском хозяйстве падает с 12% в 1911 г. до 5% в 1950-м, в Германии с 35% в 1913 г. до 24% в 1950-м. Доля промышленного сектора растет с 44% до 47% в Великобритании и с 38% до 42% в Германии. Франция несколько отставала в индустриализации от Великобритании и Германии в этот период, однако тренд оставался тот же. График ниже хорошо иллюстрирует эту взаимосвязь с уровнем развития экономики: по вертикали ВВП на душу, по горизонтали доля рабочей силы в сельском хозяйстве, по странам. Корреляция отрицательная: чем ниже ВВП на душу, тем большая доля занята в с/х секторе. Это отражение структурной трансформации, которую проходили передовые европейские экономики в эту эпоху.

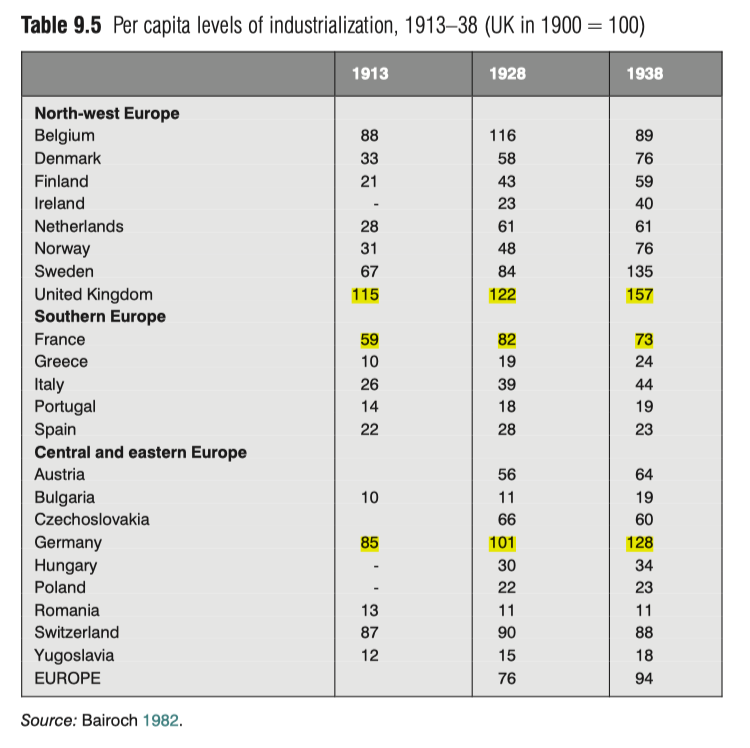

Хотя Франция была страной ранней промышленной революции, уровень индустриализации там несколько отставал от британского и немецкого (а также некоторых других стран, таких как Бельгия и Швеция). Ниже приведена таблица из исследования Buyst, Franaszek (2010) с данными, показывающими (относительное) отставание Франции в межвоенный период:

Связка уголь-промышленность и география Европы

В силу ограничения технологий, транспортировать уголь было сложно и дорого. "Поллард (Pollard, 1981, стр. 4) отмечает: "Карта Британской промышленной революции, как известно, — это просто карта угольных бассейнов" (источник: Fernihough, O'Rourke, 2021). По Великобритании есть интересные данные (в сторону: британцы все хранят и помнят; на сайте Парламента висит стенограмма слушаний от июля 1919-го года, и там табличка того времени): цена угля в Лондоне в 1913-м году составляла 27 шиллингов, из них pit price, т.е. цена угля у шахты, составляла 13 шиллингов, тогда как транспорт стоил 7 шиллингов (источник). Это приводило к кластеризации: промышленные зоны образовывались вблизи угольных шахт.

Кластеризация в значительной степени определяла географию промышленности на этом технологическом этапе (отмечу сразу, что тут можно ожидать как минимум два эффекта: на первом шаге промышленность строится рядом с угольными шахтами, на втором шаге новая промышленность строится рядом со старой промышленностью уже не обязательно только из-за угля, но и из-за логики эффективного выстраивания производственных цепочек внутри промышленного сектора). Fernihough и O'Rourke приводят ряд цитат: "На европейском континенте угольные районы Бельгии и северной Франции, а позже — Рур, стали главными центрами тяжёлой промышленности, а другие промышленные регионы "выживали только в том случае, если имели разумный доступ к поставкам качественного угля по водным путям" (Pollard, 1981, стр. 121). Страны, такие как Италия, не имевшие собственных запасов угля, находились в заведомо неблагоприятном положении по сравнению со своими более удачливыми соседями (Bardini, 1997)."

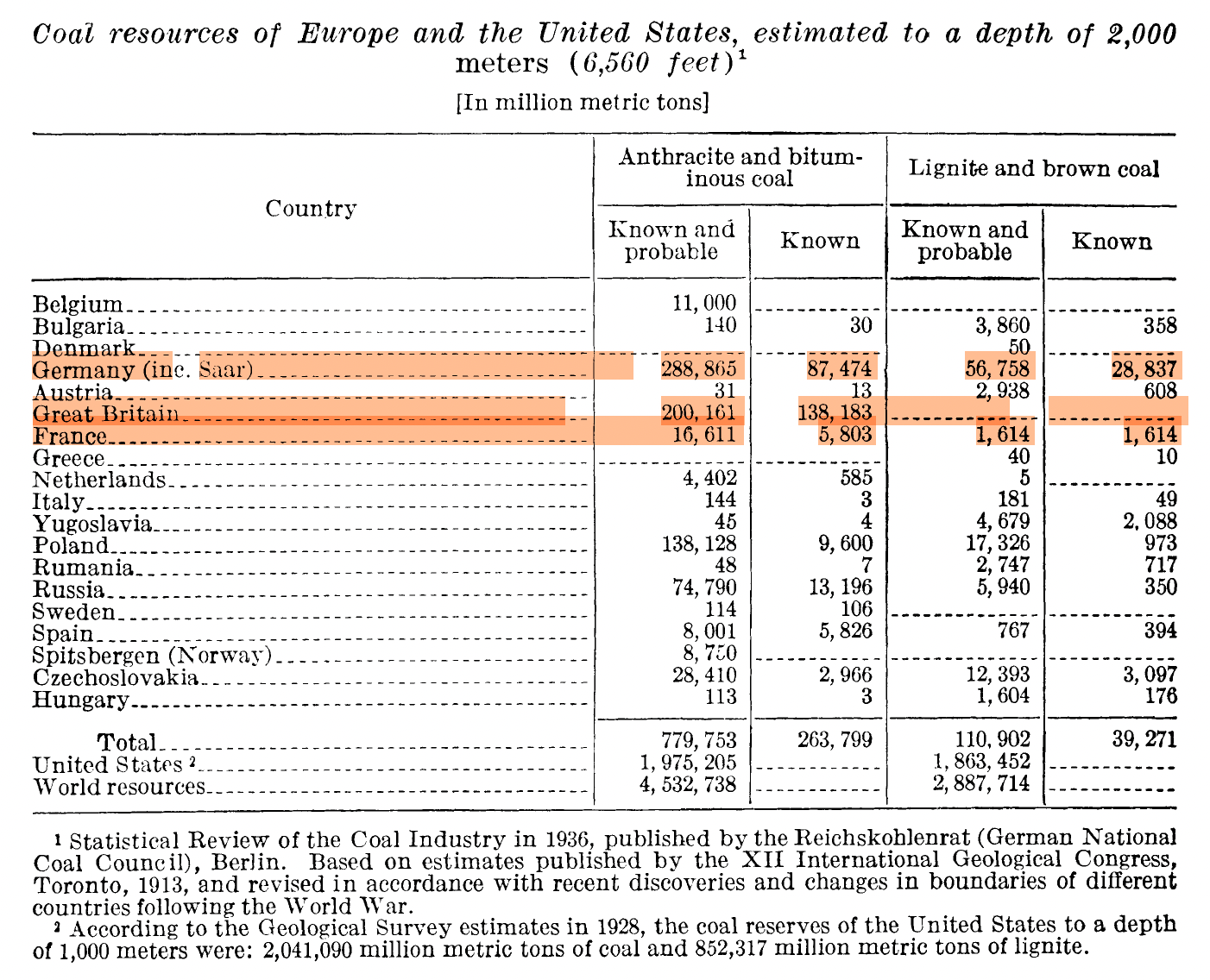

В угольно-промышленном мире экономика Франции сталкивалась с более жестким ограничением по доступности основного энергетического ресурса, чем Великобритания и, что особенно важно, Германия. На самом деле, уголь был практически единственным важным природным ресурсом, которого в Германии было действительно много (что во многом определило нацистскую промышленную политику в 1930-е: Германия не имела доступа к большим запасам нефти, а для ведения войны (армия, авиация, транспорт) требовались огромные объёмы топлива, поэтому нацисты инвестировали в строительство синтетических топливных заводов, производивших топливо из угля; большинство из них управлялось концерном IG Farben). В таблице ниже видна разница в запасах. Оценки варьируются от документа к документу, но можно достаточно уверенно сказать, что немецкие запасы значительно превышали французские, что создавало — с точки зрения энергетики — более выгодные условия для немецкой промышленности и, как следствие, немецкой военной промышленности.

Милвард пишет: "Существующие расчёты национального дохода показывают, что в 1913 году уровень дохода на душу населения во Франции был примерно на том же уровне, что и в Германии или Скандинавии, хотя всё ещё существенно уступал уровню Великобритании. Однако наш обзор исторических данных позволяет предположить, что такие оценки могут заметно завышать фактический уровень дохода на душу населения во Франции [...] К 1913 году заработная плата в промышленности Германии уже превзошла французскую, и тот факт, что в германской промышленности было больше рабочих, означает, что для достижения равного уровня дохода на душу населения, в аграрном секторе Франции доходы на душу должны были бы быть существенно выше, чем в Германии — что представляется маловероятным." (источник) Уголь как основной энергетический ресурс своей технологической эпохи стал ограничением, бутылочным горлышком французской индустриализации.

География европейской энергетики

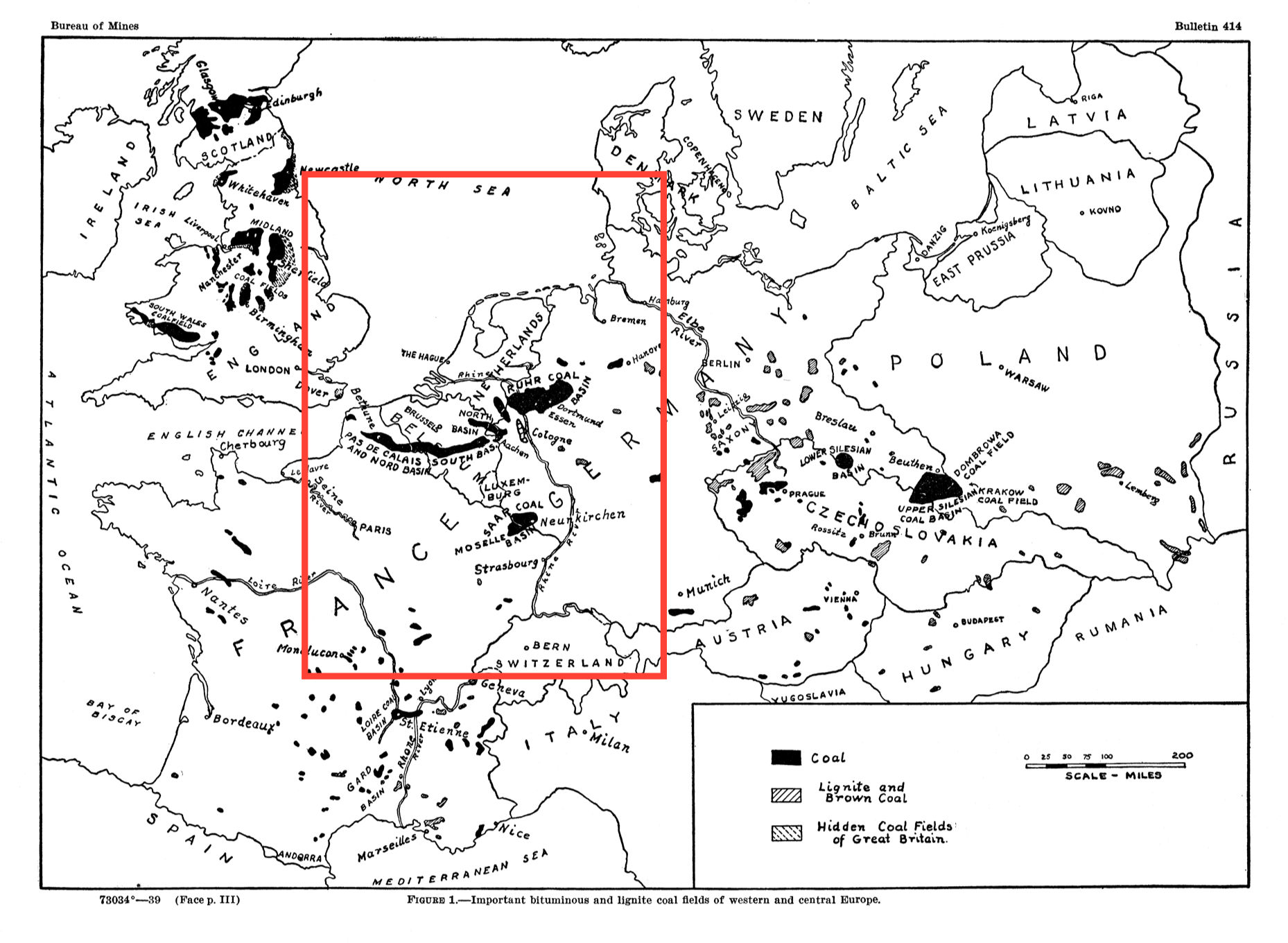

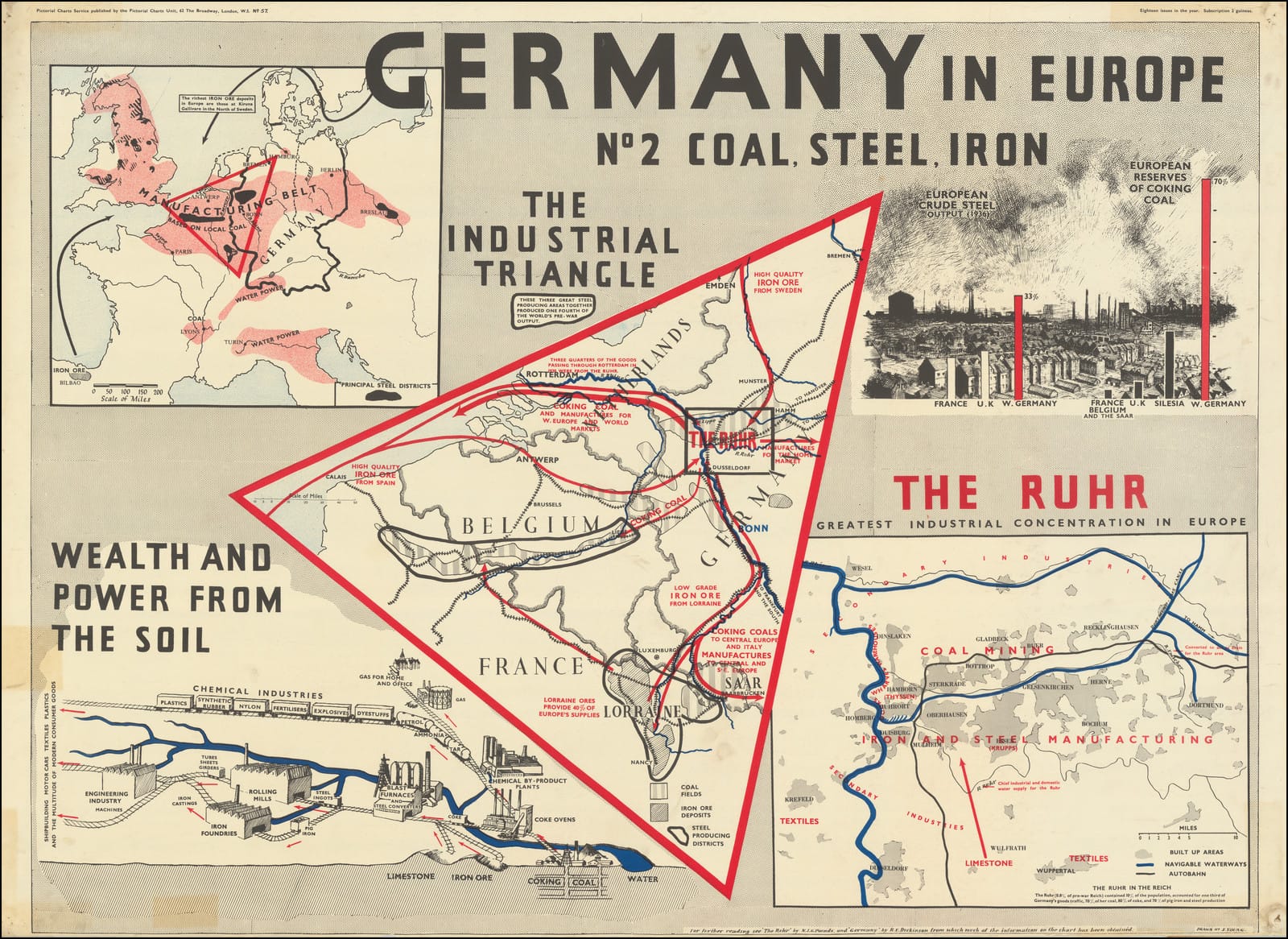

Ключевым немецким угольным регионом был Рур. Ключевым угольным регионом Франции был Нор — Па-де-Кале. На карте ниже видно, что значительные угольные запасы Западной Европы расположены в относительно небольшом регионе, покрывающем восточную часть Франции, западную часть Германии, центральную часть Бельгии, Люксембург и южную часть Нидерландов. Эти пять стран — пять из шести стран-основательниц прародителя современного Европейского Союза.

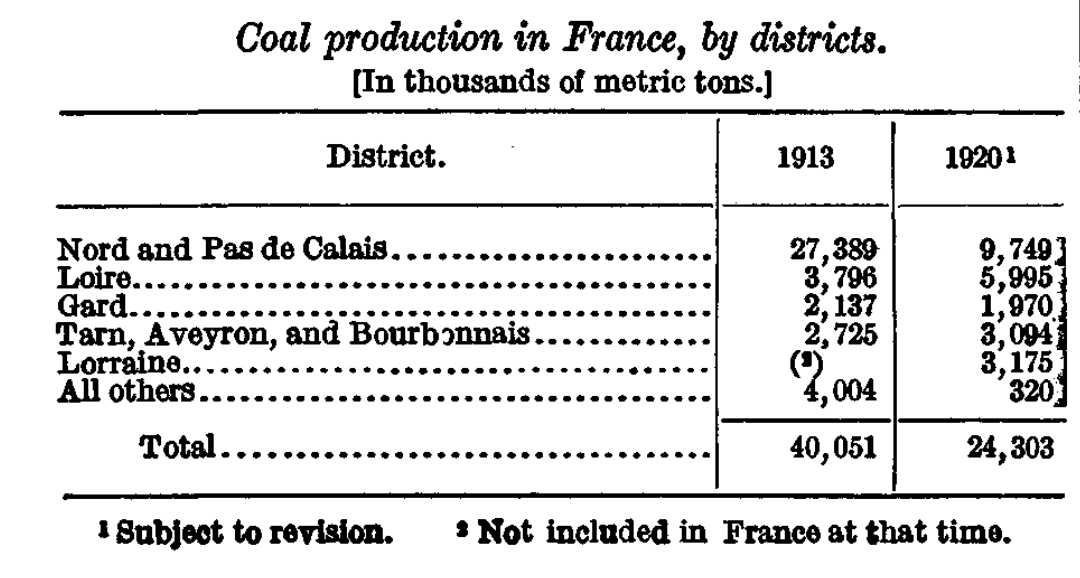

В Нор — Па-де-Кале производилась (с запасом) большая часть французского угля, как следует из таблицы ниже. Из 40 миллионов тонн угля, произведенных Францией в 1913-м году, 27 пришлось на этот регион. "Предложение топлива, особенно кокса, всегда была сложной проблемой для французской металлургической промышленности, которая постоянно пыталась найти решение. Добыча угля во Франции значительно ниже уровня потребления, поэтому большая часть топлива должна импортироваться, что заметно влияет на себестоимость. В 1913 году при потреблении в 60 миллионов тонн угля Франция добывала лишь 40 миллионов тонн и вынуждена была ввозить остальное количество, тогда как другие страны — производители чугуна и стали, наоборот, обладают обильными запасами топлива и могут экспортировать его в больших объемах." (источник.)

В таблице видно, что производство угля в Нор — Па-де-Кале резко проваливается в 1920-м году по сравнению: с 27,4 млн. до 9,7 млн. (источник). Этот провал не случаен. Он является результатом преднамеренных действий немецкой армии. С одной стороны, она оккупировала его уже в самом начале войны и лишила Францию соответствующей продукции, а также налоговых поступлений оттуда. С другой, ближе к концу войны, отступая, немецкая армия систематически уничтожала производственные мощности региона (см. очень подробно здесь, буквально заливали шахты). И так непростое положение Франции значительно ухудшилось: с одной стороны, из-за военных разрушений требовалось особенно большое количество угольной энергии для работы промышленности на восстановление; с другой, пусть и не самый большой на континенте, но значительный по запасам регион выведен из строя.

Франция и Германия

Проблема Рура после Первой мировой; Версаль

Cреди ряда регионов, контроль над которыми переходил от Германии к Франции и наоборот в течение многих лет в промежутке между Франко-Прусской (1870-71) и Второй мировой войнами, три были "угольными", и, вследствие кластеризации промышленности вокруг добычи угля, "угольно-промышленными". Среди них, наименее крупным по запасам регионом была Лотарингия (аннексирована после Франко-Прусской; возвращена Франции после поражения Германии в Первой мировой; фактически аннексирована Гитлером после оккупации Франции; возвращена Франции после 1944 г.). Она была в первую очередь металлургической, но уголь там тоже был. Более крупные запасы были в Сааре (в составе Германии после ее объединения; выделен из состава Германии под управление Лигой Наций на 15 лет в период 1920-1935 гг. с французским контролем над шахтами; в нацистской Германии 1935-1945 гг.; 1945-1947 под французской оккупацией, затем под французским протекторатом вне ФРГ; вошел в состав ФРГ после 1957 г.). Наконец, угольным и промышленным гигантом был Рур (в Германии, но оккупирован Францией и Бельгией в 1923-1925 гг.).

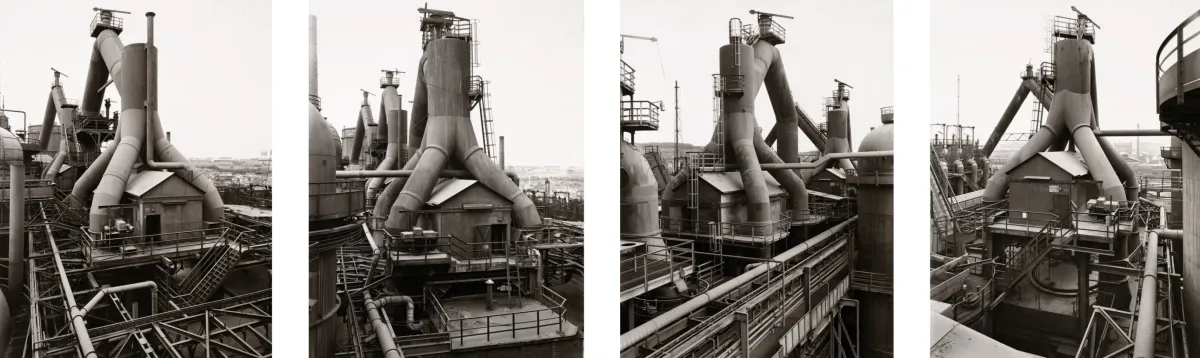

Рур играл ключевую роль в экономике и политике Германии в течение всей первой половины XX века. С экономической точки зрения это был индустриальный гигант: регион производил значительную часть угля и стали Германии, формируя основу тяжёлой и обрабатывающей промышленности. К нему относятся такие промышленные города как Дортмунд и Эссен. На базе добывающих отраслей развивались машиностроение, производство вооружений и промышленного оборудования. Рур был не только источником сырья. Многие слышали, что Калифорния сегодня — это 4-я экономика мира (больше японской экономики). Роль Калифорнии в экономике США особенно велика. Рур это нечто вроде Калифорнии для Германии своего времени: технологический и промышленный кластер, одна из ведущих "экономик мира", если представить его выделенным отдельно.

Структура собственности в регионе была высоко концентрированной. Крупные интегрированные концерны — такие как Krupp, Thyssen и другие — контролировали добычу, переработку и сбыт, формируя картельные соглашения и тесно переплетаясь с банковским сектором. Эта структура создавала особую политэкономию региона, в которой промышленники оказывали значительное влияние на политику и кайзеровской Германии, и экономически неуспешного, но еще демократического Веймара и, в определённой степени, на раннюю политику нацистской Германии, хотя со временем роль промышленников падала — на фоне усиления роли лидера.

После Первой мировой войны Франция пыталась получить доступ к углю в Сааре и Руре. Получить доступ к Саару удалось. Этот регион был отделён от Германии и передан под управление Лиги Наций сроком на 15 лет. Франция получила полный контроль над угольными шахтами в компенсацию за разрушения в ее угледобывающих регионах во время войны. Спустя 15 лет, в 1935 году, в результате плебисцита регион был возвращён Германии. В течение этих 15 лет Франция получала уголь из Саара.

Ситуация с Руром была сложнее. Версальский договор обязывал Германию выплачивать репарации, часть которых принимала форму поставок угля во Францию и другие страны Антанты. В 1923 году, когда Германия перестала выполнять эти обязательства, Франция и Бельгия оккупировали Рур, чтобы самим контролировать добычу угля и его поставки.

"Рурская долина — регион к востоку от контролируемой союзниками Рейнской области — являлась сердцем германской промышленности. Угольные и коксующиеся шахты снабжали сырьём металлургические и тяжёлые машиностроительные заводы. Во время войны Рур играл центральную роль в производстве вооружений Германии. Район был связан с остальной частью страны развитой железнодорожной сетью. Захватив этот индустриальный регион, Франция преследовала двойную цель: использовать сырьевые ресурсы и высокую производственную мощность рурских шахт и заводов, а также оказать давление на германское правительство с целью возобновления выплаты репараций. Оккупация Рура вызвала волну всеобщего возмущения среди немцев. Как только французские и бельгийские солдаты вошли в регион, германские рабочие спонтанно объявили забастовку в знак протеста против оккупационных сил. Вскоре после начала оккупации правительство рейха во главе с кабинетом Вильгельма Куно официально призвало к пассивному сопротивлению в Рурской области, отказавшись тем самым от прежней политики исполнения условий Версальского договора (Erfüllungspolitik)." (источник)

Гилингхэм (1991) очень точно замечает, что это военное действие стало отражением не силы Франции, но слабости: она просто не смогла выстроить такую систему франко-немецких отношений, которая могла бы обеспечить сколько-то надежную экономическую кооперацию между двумя странами. Немцы начали пассивное сопротивление, саботируя производство и экспорт угля. Все закончилось американским и британским вмешательством, реструктуризацией немецких долгов и возвратом к выплате репараций углем (на американские деньги). Франция вывела войска и продолжила получать уголь. Рур стал развиваться далее. С приходом к власти Гитлера, Рур стал играть важную роль в работе нацистской экономики вообще и нацистской военной машины в частности.

Промежуточные соображения

Ряд экономических сюжетов очерчен. Во-первых, есть объективно существующая в этот момент технологическая волна, связывающая экономический рост с промышленностью и углем. В агрессивной обстановке первой половины XX века промышленный рост имеет прямые последствия с точки зрения безопасности. Во-вторых, есть существующее объективно ограничение во французском доступе к углю. В мирное время ее можно закрывать импортом, но в военное время этот вопрос встает особенно остро. В-третьих, география запасов такова, что то, что у Франции есть — расположено близ границы с Германией. В-четвертых, у Германии в наличии есть гораздо большие запасы (высококачественного) угля, что позволяет относительно легко энергетически фондировать немецкую индустриализацию.

Мое прочтение литературы таково. Франция стремилась получить уголь из Рура по двум причинам. Во-первых, ей нужно было снабжать собственное промышленное восстановление, а затем развитие. Во-вторых, ей нужно было затормозить промышленный рост Германии. При фиксированных в краткосрочном периоде мощностях то, что забирала Франция — недополучала Германия. Промышленная мощь же в это время шла рука об руку с военной мощью. Франции нужно было затормозить немецкий рост и успеть создать достаточно мощную индустрию (как гражданскую, так и военную), чтобы позднее, к моменту неизбежного разгона немецкой экономики, быть способной обеспечить собственную безопасность. Оба мотива будут присутствовать во французской политике после мировых войн, и оба имеют отношение к созданию Европейского союза.

Как победитель в Первой мировой войне, Франция попробовала навязать свою волю Веймару, в том числе военной силой. Эта политика привела ее к оккупации Рура в краткосрочной перспективе, и к неудаче в долгосрочной.

Как победитель во Второй мировой войне и союзник США, Франция вновь попробует навязать волю — теперь уже оккупированной Германии. Отчасти по внутриполитическим соображением (ей чуть больше повезло с "людьми с идеями" — см. Моне ниже), отчасти из-за сопротивления Великобритании и США, Франция вскоре перешла к более компромиссным идеям. Эта политика приведет ее к успеху, а Европу к созданию прообраза современного ЕС.

Франция, Германия и проблема Рура после Второй мировой: интеграция

"Промышленное значение Рура основано на его угольных запасах, расположенных близко к поверхности и отличающихся высоким качеством — особенно пригодных для коксования. На долю Рура приходится около 70 процентов добычи угля, а также производства железа и стали в сыром виде по всей Германии. Крупнейшие отрасли региона включают: производство готовых стальных изделий, машиностроение, электрохимическую продукцию, химикаты, нефтепродукты, газ, электроэнергию, синтетический каучук и текстиль. Продукция Рура жизненно важна для всей Европы. Регион представляет собой один из основных рынков сбыта промышленных сырьевых товаров из разных стран. В 1937 году производство стали в Руре уступало лишь США и Советскому Союзу. Обычно на Рур приходится около одной трети промышленного экспорта Германии. Собственность на предприятия Рура тесно связана с крупнейшими немецкими промышленными объединениями, трестами и картелями." (дипломатическая записка, потсдамская конференция, 1945, источник)

Германия была оккупирована четырьмя силами. Французская зона включала Саар. Британская зона включала Рур (большой успех Черчилля в переговорах с американцами). План Моргентау — по сути, деиндустриализации Германии, демонтажа ее физического капитала — был довольно быстро выброшен (президент Труман, в сущности, никогда этого плана и не придерживался). Формальным признаком отказа от политики "наказания" можно считать смену директивы 1067 на директиву 1779. Если в первой еще прослеживается логика Моргентау, то вторая в явном виде предполагает экономическое восстановление Германии. Нарратив менялся удивительно быстро: от "уничтожить промышленность Германии" до "ограничить темпы ее роста" до "строить общеевропейскую экономику вокруг немецкой промышленности" — в течение 5 лет.

Франция могла блокировать (и до определенного момента блокировала) восстановление Германии, но не могла делать это бесконечно долго. "Демонтаж Германии" не устраивал Великобританию и США. США требовался регион, который был в состоянии себя содержать (в первые послевоенные годы Европе не была таким регионом), а также в состоянии себя оборонять. Грубо говоря, они были готовы помочь, но ожидали, что за счет их помощи будет создана конструкция, которая сможет далее содержать себя сама. С точки зрения США решение этой задачи — создания самодостаточного региона — лежало в пространстве большей интеграции европейской экономики.

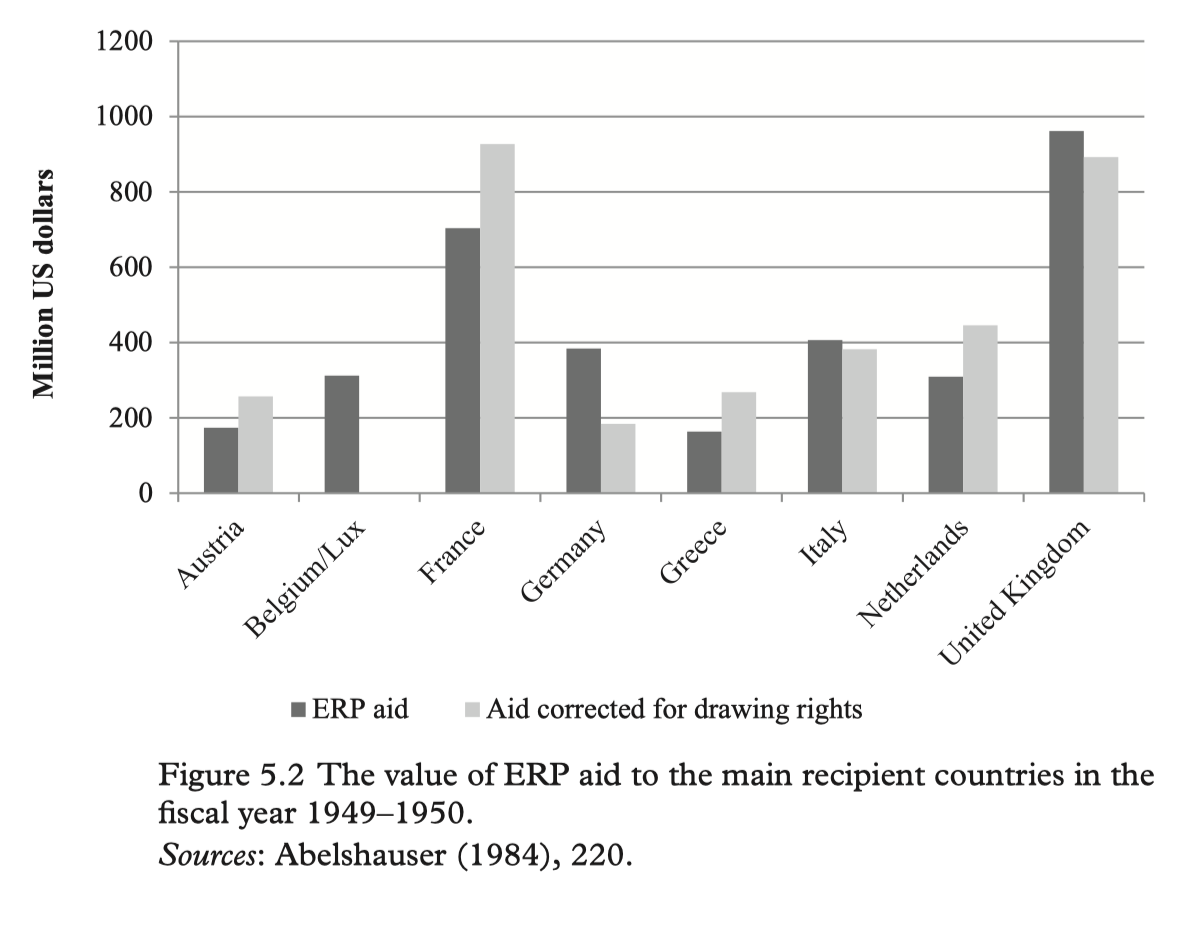

Американский план Маршалла был тесно связан с этими идеями. Гиллингхэм (1991) подробно описывает политический процесс, который привел к созданию сообщества Угля и Стали. Милвард также пишет о роли плана Маршалла в интеграции. У США было представление о том, что интеграция на континенте необходима, но не было четкого видения какую именно форму интеграция должна принять. Им нужен был европейский контрагент, который предложил бы модель, а затем помог реализовать ее на практике. М. Хоган назвал план Маршалла "великим замыслом по преобразованию Старого Света по образцу Нового" — идеи интеграции Европы были, конечно, связаны с внутриамериканскими представлениями о федерализме. План Маршалла не сводился к финансовой помощи, это был идеологически заряженный, отчетливо проинтеграционный проект.

"Соединённым Штатам была необходима поддержка какой-либо страны или другой инстанции, которая, продвигая процесс объединения, могла бы выступать посредником между двумя континентами" пишет Гиллингхэм. Сначала США обратились к Великобритании. За два года они не добились результатов: для Великобритании континент играл третью роль (после самих США и собственной империи), а кроме того Великобритания сразу отрицательно относилась в любым проектам, ограничивающим ее суверенитет. "Официальная британская политика в отношении европейского объединения была крайне негативной. […] Идея еврофедерализма была для Британии совершенно неприемлемой. […] Преобладающее мнение в Лондоне заключалось в том, что разделенный суверенитет [shared sovereignty] — это для континентальных проигравших, а не для британских победителей" пишет историк евроинтеграции Дезмонд Динан (2014). Потратив два года на Великобританию, США обратились к Франции как к потенциальному "брокеру" интеграции на континенте.

Франции нужно было сконструировать такую политику, которая допускала бы экономическое восстановление Германии и, в частности, Рура, но без угрозы для своих соседей. Это нетривиальная задача, поскольку гарантировать, что восстановленная промышленность Рура не станет завтра вновь угрожать Франции было не так просто. Мы говорим о второй половине 40-х годов. Уже дважды на памяти Рур стал экономической основой военной машины: в 1914-м и 1939-м.

С началом корейской войны (1950) переговорная позиция Германии начала возрастать: США понадобились продукты пост-нацистского промышленного и, уже, оборонного секторов, и идея глубоко реформировать эти отрасли немецкой экономики ("декартелизировать картели") улетела в мусорную корзину. Франция теперь могла допустить контролируемый рост немецкой экономики или неконтролируемый, но с учетом позиции союзников не допустить его вовсе она не могла. Не будем забывать и того, что восстановление экономики Германии — как часть восстановления экономики континента в целом — было нужно самой Франции, даже если политически публичное признание этого факта не могло произойти слишком быстро.

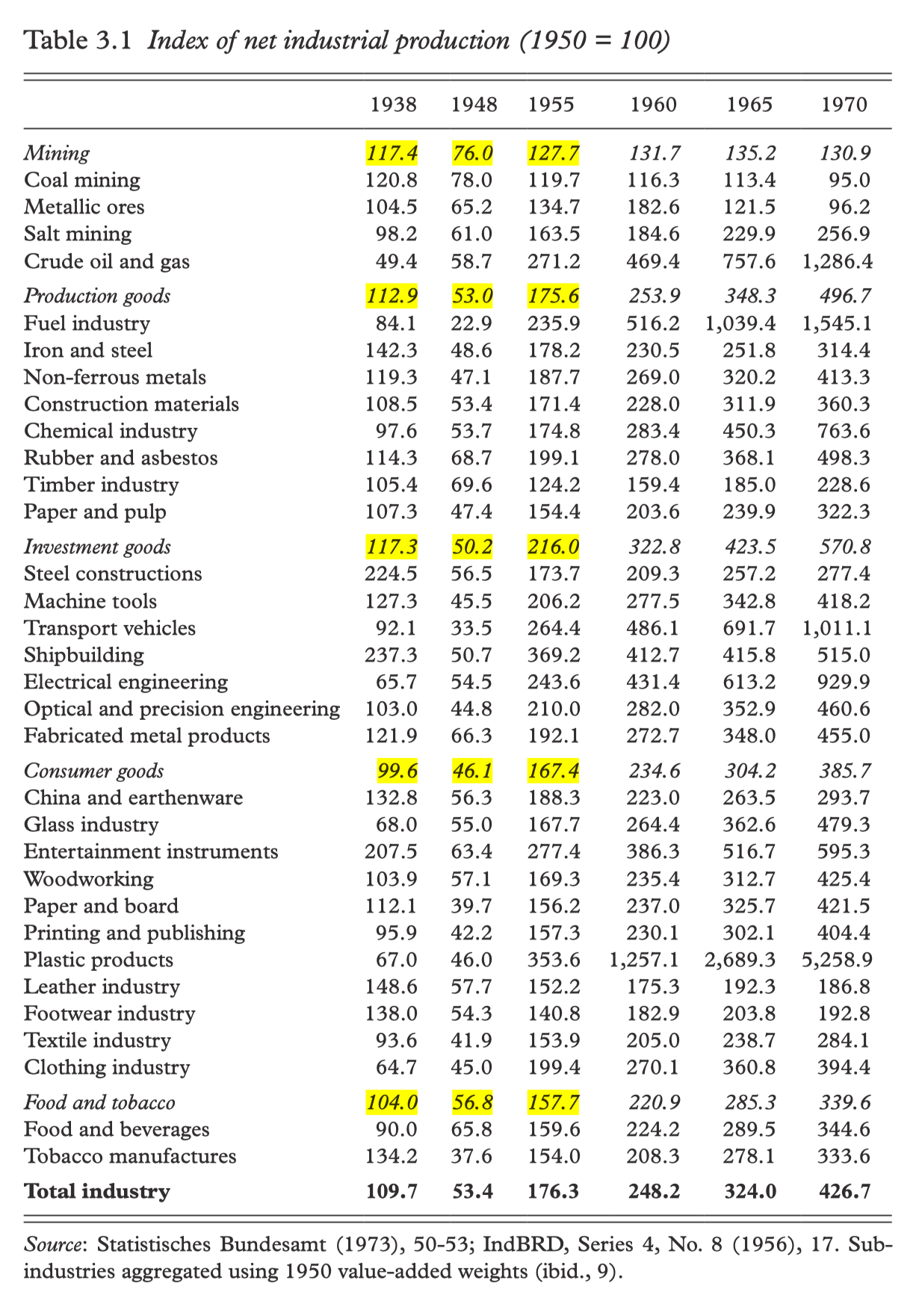

Проблема восстановления Германии воообще и Рура в частности была в конце концов решена совместными усилиями. "Контроль над Руром, таким образом, был жизненно важным интересом Франции — как в экономическом, так и в стратегическом плане. […] Соединённые Штаты в первую очередь рассчитывали на Францию в поиске решения германского вопроса" пишет Динан. С европейской стороны ключевую роль играли два человека: технократ с идеями Жан Монэ и его политический партнер, министр иностранных дел Франции Робер Шуман. Немецкий промышленный рост был открыт. Ниже я привожу таблицу с данными по немецкому промышленному росту.

Сообщество Угля и Стали

Жан Моне и План Шумана

На самом деле было два плана, и основным автором обоих был Моне. Первый так и называют — план Моне, но второй называют планом Шумана. Разница между ними следующая: план Моне — это французский план собственной модернизации и индустриализации. План Шумана — это международный план, нацеленный в первую очередь на сотрудничество с Германией. Два плана неразрывно связаны, поскольку неразрывно связаны экономические составляющие планов: восстановление (а затем рост) экономики Франции и восстановление и торговля с Германией монтируются друг с другом. Я буду говорить о международном плане — плане Шумана.

План Шумана (9 мая 1950 года) — это публично озвученное предложение французского правительства объединить угольную и сталелитейную промышленность Франции, Германии и "других европейских стран" с тем, чтобы передать управление этой отраслью с национального уровня на над национальный уровень.

"План Шумана был разработан для того, чтобы развеять опасения, что доминирование Германии в угле и стали может быть использовано во вред усилиям по восстановлению Европы или для создания новой военной машины. Жан Монне, главный архитектор плана, также стремился укрепить французскую систему послевоенного планирования, распространив технократический подход на общеевропейский уровень. Большинство сторонников проекта ЕСУС [Европейского Сообщества Угля и Стали] ожидали, что интеграция не ограничится только углём и сталью, и надеялись, что это станет первым шагом к более глубокой европейской интеграции." (источник)

Вместо того чтобы демонтировать или контролировать германскую промышленность извне, было предложено объединить её с французской в единый рынок, где обе стороны равны. Это снимало французские опасения (что Рур снова превратится в «арсенал Германии») и давало Германии возможность восстановить промышленность, а также довольно быстро вернуться в клуб европейских стран. На практике ключевыми идеями плана Шумана были:

- Мир через экономическую интеграцию воюющих сторон. Слияние интересов в угле и стали должно сделать войну между Францией и Германией "не только немыслимой, но и материально невозможной".

- Пул ресурсов — угля и стали. Производство двух базовых отраслей объединяется; торговля между участниками немедленно освобождается от таможенных пошлин и дискриминационных транспортных тарифов.

- Модернизация отрасли. Наднациональная власть получает задачу быстро модернизировать отрасли и выравнять условия снабжения.

Переговоры длились около года. European Steel and Coal Community было создано 18 апреля 1951 года. На карте ниже — промышленный треугольник, куда входят все страны основательницы, кроме Италии.

Фактически, этот проект был уступкой и со стороны Франции, и со стороны Германии. Со стороны Франции уступка состояла в том, что Германии был "позволен" быстрый экономический рост, что предопределяло конструкцию новой Европы вокруг немецкой экономики. Со стороны Германии уступка состояла в том, что такую роль ей было позволено иметь только в контексте общеевропейской интеграции, но не как Германии per se. Экономически, Рур в значительной степени уходил из под суверенитета Германии — под суверенитет ECSC.

Много написано о роли ECSC как института. С моей точки зрения, эта ситуация иллюстрирует скорее ограниченность институционального аспекта. Ключевое в этом сюжет вот что: новый институт отражал реальную динамику в Европе этого времени. Важно было то, что обе стороны хотели договориться. И это желание было институционально отражено в ECSC. Никакой институт или воля США не могут сконструировать порядок, если ключевые его участники не принимают этот порядок или не хотят содействовать его работе. И Франция, и Германия, решая национальные задачи, оказались по факту приверженцами интеграционного проекта. В той степени, в какой этот проект можно считать успешным, — этот успех основан на их приверженности. После Второй мировой Франция и Германия хотели договориться — и договорились. Если бы какая-то из сторон саботировала функционирование ECSC, то его институциональной силы, думаю, на этом этапе просто не хватило бы, чтобы "назначить" свою волю вниз.

Институты ECSC — прообразы институтов ЕС

Почему история Европейского союза ведется именно от этого достаточно ограниченного объединения? ECSC не был таможенным союзом: происходило нечто большее, чем снижение пошлин на ряд продуктов и ряд стран. Посредством ECSC Германия и Франция добровольно создавали новые органы власти. Четыре основных института составляли ECSC — и каждый из них имеет "наследников" в последующей, более глубокой интеграции Европы.

- Высший орган (Haute Autorité, High Authority) ECSC — наднациональный исполнительный орган, его решения были обязательны для исполнения

- Суд (Cour de Justice) ECSC — наднациональный суд, имел юрисдикцию над спорами между государствами и органами сообщества в вопросах угля и стали, его решения были обязательны для исполнения

- Общая ассамблея (Assemblée Commune) ECSC — наднациональный представительный орган, состоявший из делегатов, назначенных национальными парламентами, его роль была консультативной

- Специальный совет министров ECSC — межправительственный законодательный орган. Включал по одному министру от каждой страны. В зависимости от рассматриваемого вопроса, страна могла быть представлена министром экономики или, например, торговли

Четвертый орган играл особую роль: 1-3 это наднациональный уровень управления, но 4 это орган коммуникации стран-участниц между собой:

"Однако наднациональный Высший орган не мог быть предоставлен сам себе: с целью ограничения его усмотрения, как утверждает Поллак, создание Совета, Суда и Парламентской ассамблеи в первую очередь выполняло функцию контроля или «сдерживания». Карен Альтер подтверждает этот аргумент, говоря о суде ЕСУС: «Суд ЕС был создан в рамках Европейского объединения угля и стали для того, чтобы защищать государства-члены и фирмы, гарантируя, что наднациональный Высший орган не превысит свои полномочия» (Alter, 1998, с. 124). [...] Чтобы очертить границы его полномочий и ограничить его свободу действий, страны Бенилюкса настаивали на создании Совета, в котором правительства государств-членов были бы представлены для защиты своих интересов (Rittberger, 2001, с. 695–696). Кроме того, Совет должен был следить за тем, чтобы независимый наднациональный Высший орган не направлял свою активность во вред «малым» государствам-членам или не утвердился в роли диктатуры экспертов (Küsters, 1988, с. 79)." (источник)

В вопросах угля и стали Высший орган (High Authority) был полноценной исполнительной ветвью власти:

"Вопросы, касающиеся исключительно угля и стали, полностью входили в компетенцию Высшего органа. Решения по другим вопросам могли приниматься только с согласия Совета. Таким образом, Совет выполнял надзорную функцию, а также служил посредником между Общим рынком и национальными экономиками." (источник).

С ECSC начинается эволюция общеевропейских институтов. Если смотреть на последующее развитие наднационального управления, то каждый из институтов (1-4) имеет отображение в современный институт Евросоюза:

- High authority, Высший орган по углю и стали со временем стал Еврокомиссией, то есть, правительством Европейского союза

- Суд со временем стал Судом Европейского союза

- Общая ассамблея со временем стала Европарламентом

- Совет министров со временем стал Советом Европейского союза

Европейский союз будет создан лишь в 1992-м году. Перед этим, органы власти Угольно-стального сообщества еще не раз будут реформированы: исходя из внутренней логики института, исходя из логики Холодной войны, исходя из интересов национальных государств-участниц и исходя из экономической логики интеграции. Институциональная история достаточно сложная: например, Комиссию создали по аналогии с Высшим органом ECSC, но не вместо него; долгое время они сосуществовали. А вот второй парламент или суд делать не стали — расширили их власть на новые рынки.

С самого начала истории европейской интеграции, то есть, уже на этом этапе, в экономической политике сосуществовали два тренда: либеральный и интервенционистский. С самого начала Высший орган проводил политику направленную на создание единого рынка, но с регулированием на общем уровне. Таким образом, на уровне национальных государств происходила либерализация: снижались пошлины, квоты, субсидии, нетарифные ограничения на торговлю.

"К 1954 году [...] устранило почти все торговые барьеры между своими участниками в отношении угля, кокса, стали, чугуна и лома чёрных металлов. В результате торговля этими товарами в 1950-х годах резко возросла." (источник)

На уровне общего рынка, Высший орган выступал в качестве регулятора. Здесь его приоритеты были смешанными. С одной стороны, он (достаточно безуспешно) сопротивлялся монополизации рынков, что также можно записать в "либеральный" пакет. С другой, он периодически вмешивался в рыночную активность.

"В области применения антимонопольного законодательства деятельность Высшего органа дала более противоречивые результаты. Несмотря на наличие, казалось бы, надёжных инструментов в Договоре ЕСУС, органу не удалось предотвратить реконсолидацию сталелитейной промышленности Западной Германии в 1950-х годах, а также ценовую конкуренцию на общем рынке. Этот провал можно в первую очередь объяснить вмешательством со стороны правительств и крупных корпораций в попытки Высшего органа регулировать конкуренцию (Warlouzet 2010, с. 7–8; Witschke 2009)." (источник)

Экономическое управление ECSC

Наднациональная ECSC последовательно занималась либерализацией торговли в подчиненных ей отраслях. Шесть стран-участниц со временем устранили пошлины и квоты на торговлю углём и сталью между собой. Из-за разного уровня развития экономики, некоторые страны требовали отсрочек, поддержки и так далее. Несколько отсрочек действительно было предоставлено, однако это не превратилось "в вечные отсрочки": к началу 1954-го года все пошли и квоты на импорт и экспорт были удалены.

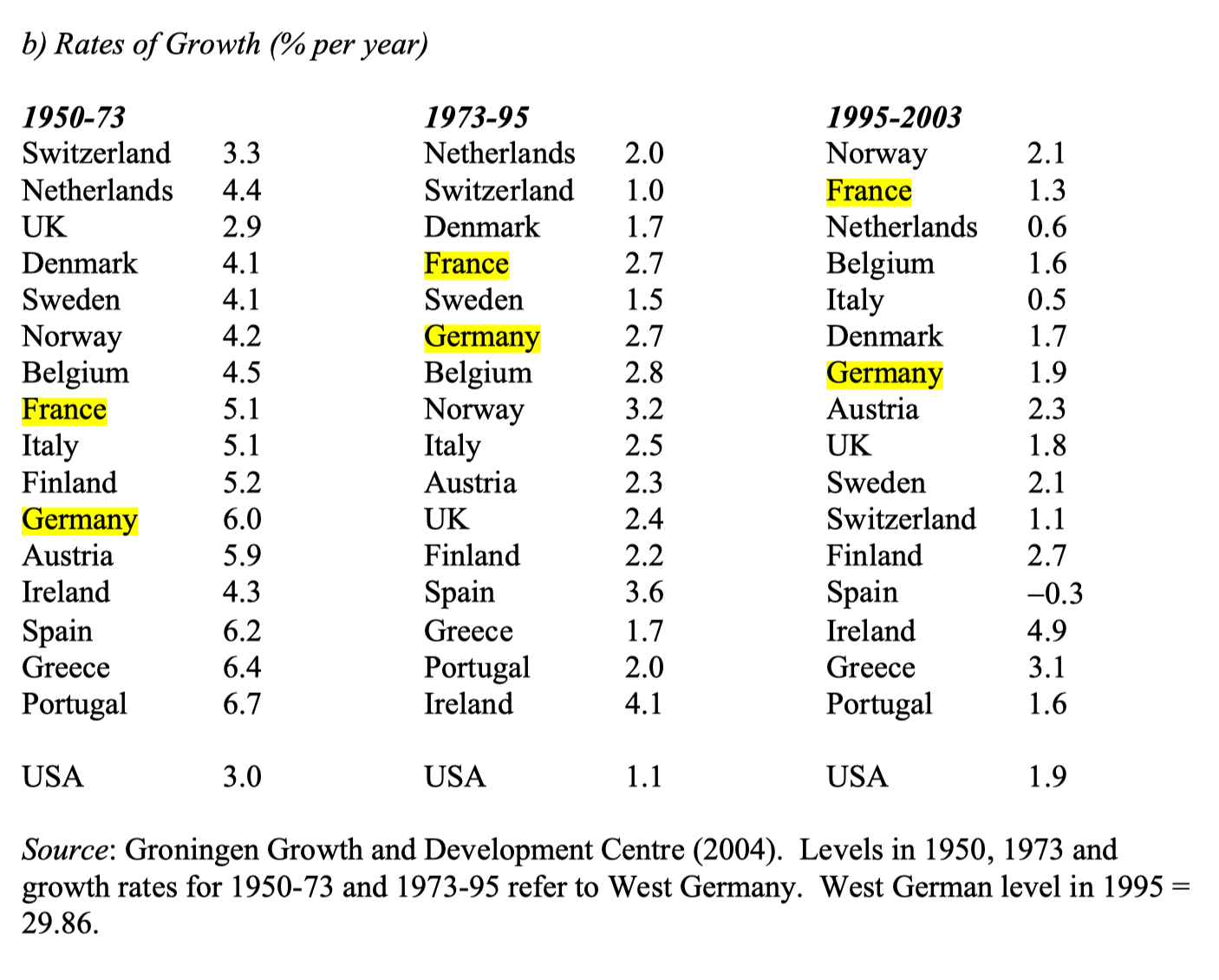

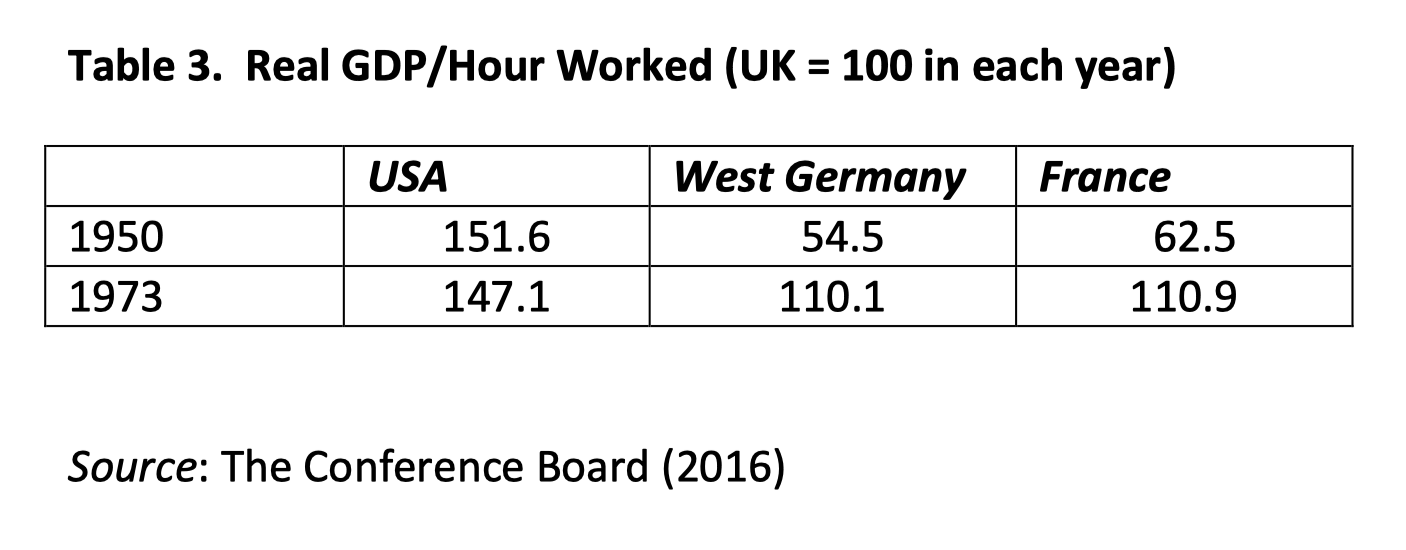

Экономический контекст ранней интеграции был благоприятным. Ниже я привожу таблицу из Crafts (2003) с среднегодовыми темпами роста для разных временных промежутков. До начала 1970-х в Европе был "Золотой век" экономического роста (обычно "Золотой век" обозначают по датам 1950-1973 гг.). Средние темпы для Франции около 5% в год, для Германии около 6%. Эти страны стали догонять Британию по уровню ВВП на душу: "если в 1950 году ВВП на душу населения в Западной Германии и Франции составлял соответственно 61,7 % и 74,7 % от британского уровня, то к 1973 году они превысили уровень Великобритании на 9,3 % и 6,6 % соответственно" пишет Н. Крафтс (2017). Никогда после эти страны не росли так быстро на сколько-нибудь длинном отрезке времени.

Быстрый рост на континенте происходил одновременно с быстрым ростом производительности труда во Франции и Германии:

Этот рост не может быть объяснен исключительно послевоенным восстановлением: хотя такой эффект (роста на восстановлении разрушенного войной физического капитала), думаю, был, континентальная Европа не просто восстановилась, но вышла на гораздо более высокий уровень экономического развития, чем когда-либо до этого. К 1970-м Европа обогнала Британию и значительно приблизилась к уровню США. Иными словами, рост был быстрым не только потому, что "начинали с низких значений" — Европа действительно богатела.

Можно ли связать ECSC с быстрым ростом после войны как причину и следствие? Думаю, это было бы сильным преувеличением. Важно другое: ECSC стал основой общего рынка. А вот причин считать, что интеграция по другим промышленным рынкам, борьба с протекционизмом, более открытая конкуренция и доступ к большому рынку для фирм стран-участниц внесли значимый вклад в послевоенный успех европейской экономики, гораздо больше. Так что стрелочка от ECSC к экономическому росту выглядит малоубедительной, но стрелочка от ECSC к общему рынку, а уже от общего рынка к экономическому росту заслуживает внимания.

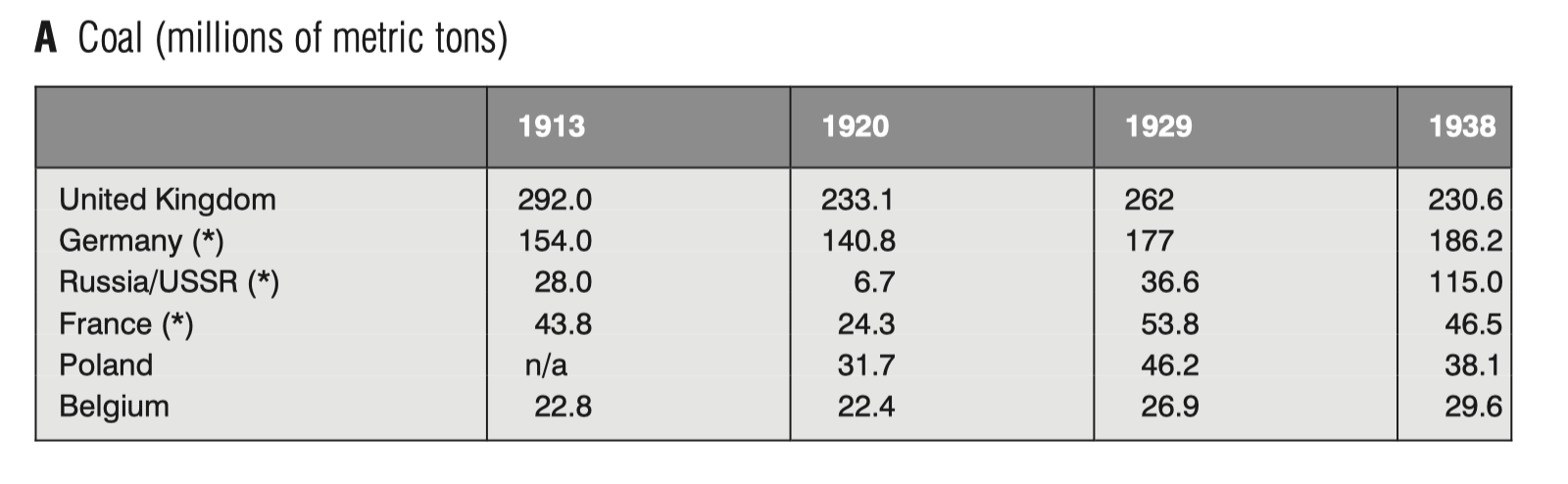

Энергетическая революция и проблема безопасности

Ирония в истории создания ECSC состоит в том, что к тому моменту, как Франция и Германия сконструировали и согласились на такой дизайн энергетической политики, который позволял мирно развиваться экономике Европы, уголь уже выходил на пик своей роли в экономике Европы. Вскоре началось его нисхождение — шел переход на газ. Энергетическая революция постепенно делала рурский уголь просто не таким важным активом. Спустя 10-15 лет после создания ECSC политическую проблему немецкой энергетики решили — постепенно, но фундаментально — новые технологии.